Veja o vídeo completo no Youtube da Euronews:

Quais são os principais mercados da marca Paladin e dos seus produtos? Carlos Gonçalves — Para além de Portugal, que é o nosso maior mercado, estamos em Angola (praticamente desde o princípio), Marrocos, Espanha e depois em mais de cerca de 30 mercados, mas todos mais pequenos. Estes três são os mais relevantes.

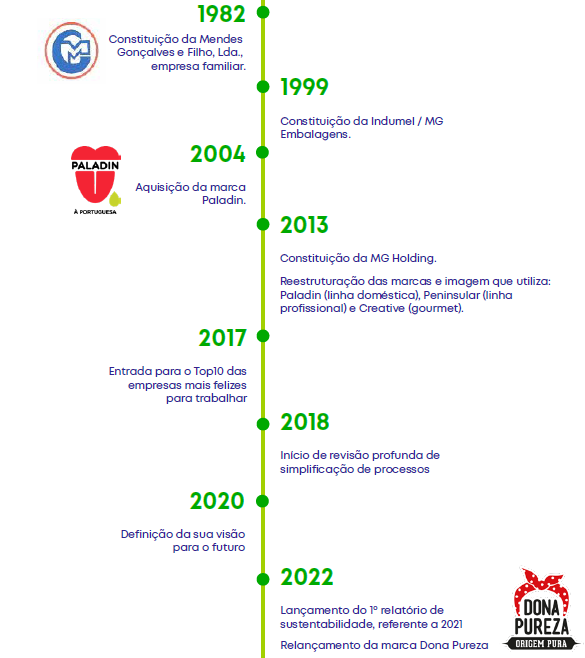

— Tudo a partir da Golegã, desde 1982, com o seu pai. Começou cedo a apoiar a empresa e hoje é empresário. Como foi o caminho?

CG — Como costumo dizer, não sabia fazer mais nada e tive de criar o meu próprio emprego. Foi isso que pedi ao meu pai. Praticamente, nasci dentro de uma fábrica que tínhamos em casa, nas traseiras, e, por isso, sempre gostei desta atividade.

Montámos então esta fábrica, aqui na Golegã, para produzir vinagre, que era uma coisa que já sabíamos fazer; já tínhamos tido essa atividade, a partir do figo de Torres Novas.

— Ao longo dos anos, foram experimentando outros paladares. Isso teve que ver com a oportunidade e necessidades do mercado?

CG — Esta é uma questão muito relevante porque marca-nos muito ainda hoje. Falamos muito da inovação e, realmente, temos essa matriz muito pronunciada, mas, na altura, era não sermos mais um. Não queríamos ser mais um no mercado e, por isso, fazíamos vinagre de figo.

É algo que ainda hoje é muito presente na nossa empresa, nas nossas marcas, e que é produzir com produtos portugueses, com a nossa gente, e daí o figo de Torres Novas. Fazíamos um vinagre que ninguém fazia em Portugal.

Depois fomos produzindo outros vinagres e foi o princípio da nossa atividade: diversificar nos vinagres (que era o que nós tínhamos), vinagres de outras matérias-primas, com outros tipos de embalagens, para outros tipos de mercados. Assim fomos evoluindo, até que chegámos a um ponto, cerca de 20 anos depois, em que tínhamos vários vinagres e já havia grandes superfície em Portugal, empresas de distribuição, comércio organizado e estávamos em todo o lado.

Fazíamos as marcas deles, as nossas e muitas outras marcas do mercado e precisávamos de diversificar. Vieram então os molhos, numa fase inicial com a nossa marca original, Peninsular, que ainda hoje temos, e mais tarde comprámos a Paladin e transformámo-nos no que somos hoje: a nossa marca que sustenta a nossa inovação, principalmente nos molhos.

— Atualmente faturam perto de 50 milhões de euros?

CG — No ano passado, faturámos 47 milhões. Este ano, iremos faturar uns 50 a 52 milhões.

— A Mendes Gonçalves tem tido, regra geral, crescimento, mas a pandemia foi negativa para vós?

CG — Sim. A empresa sempre cresceu desde o princípio da nossa atividade, nalguma altura até nos dois dígitos. Mesmo em alturas de crise, crescemos sempre e também agora crescemos, mas efetivamente não tanto na pandemia.

Na pandemia, as empresas tiveram os percursos que tiveram. Aquela fase inicial em que tivemos de fechar, nós não fechámos. Tivemos de criar todos os cuidados para continuar a trabalhar. Trabalhámos sempre aqui e abastecemos sempre o mercado, naquele período de euforia em que se comprou tudo; não foi só papel higiénico, foi tudo naquele mês.

Depois foi o impacto do fecho das empresas de restauração que, para nós, são um pilar important atravésdo canal HoReCa, o qual deixámos de ter porque quase tudo passou para o supermercado. Com a abertura fomos tendo essas ondas, quer cá em Portugal quer no exterior. Nos países onde estávamos acontecia exatamente o mesmo: uma fechava, abria outra, e fomos andando com essas ondas, com uma dificuldade enorme de abastecimento de matérias-primas, preços por vezes a triplicar.

Enfim, hoje estamos mais ou menos numa situação não tão grave porque também já nos habituámos a ela. Este armazém representa bem isso. Hoje temos de ter muitas matérias-primas para meses; temos de comprar a prever aquilo que vão ser as nossas necessidades no futuro.

— E sofrem o impacto da guerra na Europa, desde início de 2022?

CG — Sim. Efetivamente, a guerra já nos impactou muitíssimo mais do que a covid. No dia a seguir, nós não tínhamos óleo de girassol, que é a nossa principal matéria-prima que vinha do Ucrânia. O óleo é transformado cá, mas as sementes vinham da Ucrânia como para quase todo mundo. E não só, o açúcar também.Uma quantidade de matérias-primas que, de repente, não tínhamos e tivemos de nos reinventar completamente. Refizemos 250 fórmulas dos nossos produtos com matérias-primas novas, com preços novos. Foi um período bastante desafiante.

No dia a seguir à invasão, potencialmente 52% da nossa facturação tinha desaparecido; não tínhamos matérias-primas para fazer os nossos produtos. Felizmente, conseguimos! Todos os meus colegas vieram para casa, refizemos tudo, rótulos, com negociação com os clientes, a informação do que íamos fazer a seguir, do que estávamos a fazer…

No final do verão, em setembro, tínhamos tudo regularizado com matérias-primas novas, com fórmulas novas, com preços muito acima do que tínhamos, mas continuámos a abastecer o mercado.

Hoje continuamos numa situação difícil nesse aspeto. A previsibilidade acabou. Não sabemos se vai faltar uma matéria-prima, não sabemos se amanhã é mais cara. Compramos e não sabemos se chega naquele dia ou na semana a seguir.

— Tem de ter mais produto armazenado e maior custo de stocks?

CG — Foi uma transformação muitíssimo grande na nossa atividade…

— Quantas pessoas emprega diretamente, aqui na Golegã?

CG — 340 pessoas.

— Maioritariamente daqui, por causa desta unidade industrial?

CG — Sim, só temos esta unidade aqui na Golegã. Temos muitas pessoas daqui, como é óbvio, procuramos que isso aconteça. Somos uma empresa importante na nossa terra, que tem mais de três mil habitantes (cinco mil no concelho), e nós empregamos 340. Temos um impacto realmente muito grande e procuramos dar seguimento a essa responsabilidade.

— Fala-se tanto de interior e nós estamos no Alto Ribatejo, que não é bem interior. Queixa-se, apesar de tudo, de estar mais distante de Lisboa? Há alguns impactos?

CG — Não, eu brinco sempre com isso porque, efetivamente, estamos a uma hora da capital do país, ligados por uma autoestrada. Portanto, não há interior. O interior só está na nossa cabeça como muitas outras coisas.

Nunca tivemos essa questão. Nós temos hoje, e foi também uma transformação importante na empresa, muita gente com formação superior. Muitos dos meus colegas têm formação superior que temos conseguido atrair. Obviamente que não temos toda a gente a viver na Golegã, nem toda a gente é daqui e deslocam-se para vir trabalhar. Atrair talento não tem sido um problema para nós.

— Quanto ao tema do talento, aposta com certeza em inovação e em investigação e tem de estar sempre atento às tendências do mercado. Como é este mercado dos molhos e temperos?

CG — Sim, esse é o nosso principal foco. Somos uma empresa de molhos, de condimentos, e do outro lado estão as maiores empresas alimentares do mundo. Para uma empresa da Golegã, de Portugal, competir com as maiores empresas alimentares do mundo, tínhamos de encontrar aqui algo de diferenciador.

Portugal é a nossa matriz nacional: fazer ao nosso gosto, com a nossa marca, mas muito é inovação. Digo muitas vezes aos meus colegas que eles têm uma capacidade muitíssimo superior a nós em tudo, menos em informação.

Podemos ter informação exatamente ao mesmo tempo e saber as tendências que estão aí. Hoje, com todos os meios que existem, nós podemos saber ao mesmo tempo qual é a maior empresa do mundo e depois temos a obrigação de ser mais rápidos. É isso que nós procuramos fazer. Temos um slogan que é “Queremos descobrir a alimentação do futuro” que é o nosso foco a todos os níveis, é aquilo que queremos fazer todos os dias.

Temos um departamento de investigação e desenvolvimento com onze colegas e o que fazemos é isso: procurar estar sempre à frente. Sabemos quais são as tendências, temos conhecimento em casa, desenvolvemos e procuramos chegar ao mercado antes dos outros. Com uma componente importante: é que aqui não há culpa. Nós fazemos mais de 300 projetos de investigação e desenvolvimento, lançamos 50 produtos no mercado todos os anos. Portanto, como deve calcular, falhamos muitíssimo e falhar não é um problema para nós.

— É um processo contínuo, tentar chegar ao palato e aos sabores dos clientes?

CG — Sim, à tal alimentação do futuro. Há produtos que têm mais sucesso, outros que têm menos. Quando não têm, retiramos imediatamente e trabalhamos, até porque nunca caímos na patetice de dizer “Ah, o consumidor não percebeu”. O consumidor percebe sempre; nós é que não percebemos, fizemos qualquer coisa mal. Portanto, voltamos atrás e fazemos de novo para corrigir o que eventualmente fizemos mal e as vezes que forem precisas.

— Como grupo familiar, admite vender a empresa a uma multinacional sua concorrente?

CG — Não vou vender, vou dar. Sempre tive essa preocupação. Efetivamente, as empresas familiares têm sempre essa questão da sucessão, de como vai ser…

Como lhe disse, nós temos hoje aqui uma responsabilidade de gigante. Como já referi, comecei muito novo e assisti a inúmeros casos de grandes empresas, não a nascerem, mas a serem muito grandes e acabarem por morrer. Sempre quis que isso não acontecesse aqui.

Ao fim de algum tempo a pensar como deveria ser, e ligando tudo o que é a nossa matriz e o que nós queremos fazer (ou que sempre quisemos, mas que se calhar estava mais adormecido no trabalho do dia a dia), agora que temos as coisas mais claras, criei uma fundação.

Talvez seja a única coisa que digo na primeira pessoa porque era eu que tinha de a criar e irei doar as minhas ações à fundação, para que consigamos ter aqui aquilo que acho que é o formato ideal para a nossa situação. Pelo menos é o que quero deixar.

Temos um pilar económico forte, com as nossas empresas (e a atividade que temos e as que viermos a ter no futuro), e um pilar social que, para nós, é tão ou mais importante do que o económico, para poder entregar à sociedade e juntar tudo aquilo que fazemos aqui.

À minha maneira

Quem é o Carlos? Está nos 50… e qual é o seu estilo de gestão e de liderança?

CG — Tenho 57 anos e o meu estilo é fazer parte da equipa. É o que eu gosto de fazer: estar com os meus colegas e é como me sinto bem. Como também costumo dizer, como não sei fazer mais nada, é aqui que estou bem. Foi aqui que comecei, conheço praticamente toda a gente, conheço todas as atividades que fazemos aqui dentro. Muitas vezes trabalhei com as máquinas, agora já não tanto, e, portanto, gosto é de estar junto dos meus colegas a perceber tudo o que se está a passar e fazer a minha parte.

Sim, conseguimos

Qual é que foi a maior adversidade? Como é que conseguiu ultrapassar esses obstáculos?

CG — A maior adversidade foi o princípio. O meu pai tinha 60 anos e tinha um cancro, eu tinha 15. Pôs aqui o dinheiro todo da família e ainda pedimos um empréstimo. Veio um motorista que passou a ser vendedor, um rapaz que veio para a vinagreira, o Joaquim, que ainda hoje está connosco, mais três rapazes a engarrafar, portanto, se conseguimos esse arranque, aí foi realmente o maior desafio.

Começar um produto novo, a partir da Golegã, para um mercado que não tem nada que ver com o de hoje, esse foi o maior desafio. Sem dúvida nenhuma.

Mas, claramente depois, foi a guerra. Durante as crises sempre crescemos, porque nunca tivemos medo, avançámos sempre, foram períodos de crescimento sempre em contraciclo.

Agora continuamos a crescer, os resultados é que baixaram bastante, mas foi a maior dificuldade que tivemos efetivamente de ultrapassar. Mais de metade da nossa faturação naquele dia tinha potencialmente desaparecido.

Portugal 2043: “Devemos ter a sociedade mais justa e equilibrada”

Como empresário, mas também como cidadão, como imagina o país e o que temos ainda pela frente, nos próximos 20 anos? O que gostaria que acontecesse a Portugal?

CG — Gostaria que fosse um país completamente diferente.

Temos aí os lugares-comuns todos, as coisas que estão a acontecer hoje… e é realmente uma desgraça o que acontece com os nossos jovens. Irem para fora não é problema nenhum, se voltarem. O problema é não terem condições cá os que querem ficar e os que querem voltar.

Devemos ter uma sociedade mais justa a todos os níveis porque temos, realmente, uma sociedade muito desequilibrada e, digo sempre isto a propósito das empresas familiares, nós temos uma responsabilidade e uma capacidade imensa de fazer essa mudança. Por isso, criar a fundação é a maneira que temos de pôr em prática aquilo em que acreditamos.

Temos duas vantagens enormes. Por um lado, não temos de apresentar resultados de quatro em quatro anos. Olhamos sempre a médio e a longo prazo e estamos nas nossas terras, com a nossa gente, com as nossas pessoas. Queremos que resulte. Não nos adianta nada ter uma empresa de sucesso no meio de uma sociedade que não funciona, de uma vila ou de uma região que não funciona e é a mesma coisa para o país.

O que é que adianta ter algumas empresas de sucesso, alguns fatores de sucesso quando, na verdade, depois a sociedade não funciona e não temos todos um nível de vida bom ou aceitável.

— Espera que haja um reforço da coesão social e territorial?

CG — Sim, claramente. Hoje, estar tudo concentrado não faz sentido nenhum. Muitas vezes, usam-nos como um exemplo, mas há tantos exemplos de empresas fora dos grandes centros que funcionam e tem de ser assim, até porque em Portugal não há interior; com duzentos e poucos quilómetros de largura, não há interior.